IT服务管理培训 – 第八课 可用性管理与设计思路

第八课:可用性管理与设计思路

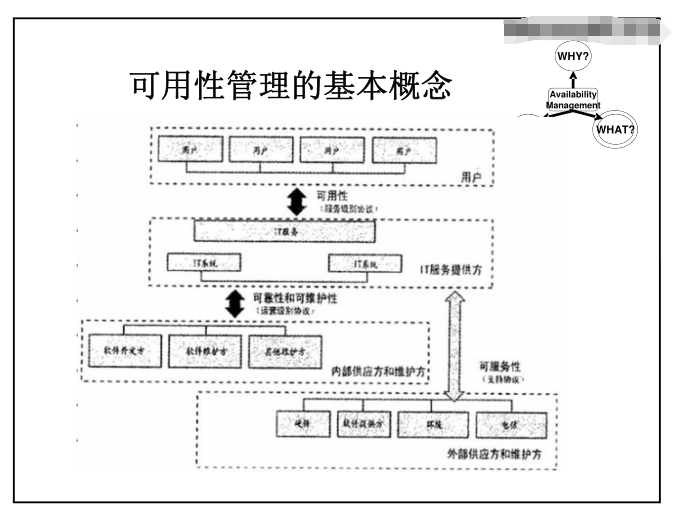

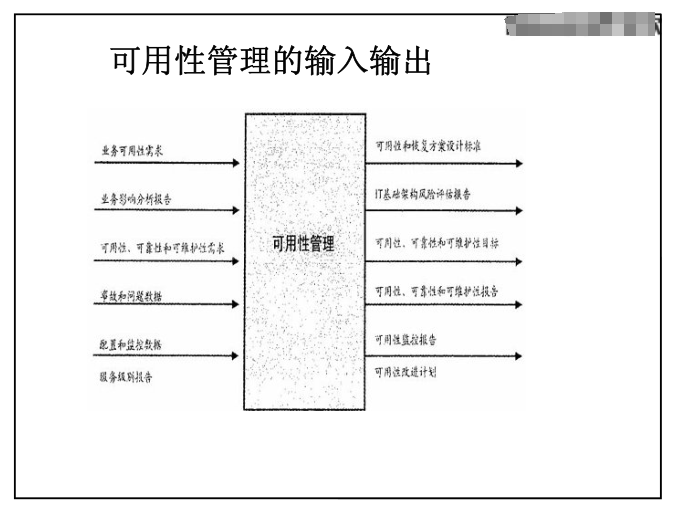

在IT服务管理(ITSM)中,可用性管理是指确保IT服务能够在约定的时间内达到商定的可用性水平的过程。其主要目标是通过预防性和响应性的措施来最小化服务中断的风险,并迅速恢复正常服务操作,以支持业务连续性。

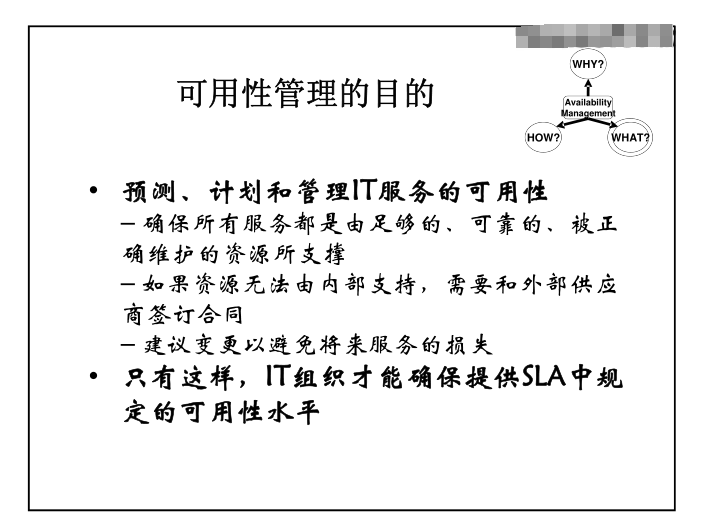

可用性管理的目标

- 提高服务可靠性:确保服务按照预定的服务级别协议(SLA)持续可用。

- 减少停机时间:识别并消除导致服务中断的因素,尽量减少计划外的停机时间。

- 优化资源使用:合理配置资源,确保高优先级的服务得到充分的支持和保护。

- 提升用户满意度:通过提供稳定可靠的服务来增强用户的信任感和满意度。

关键概念

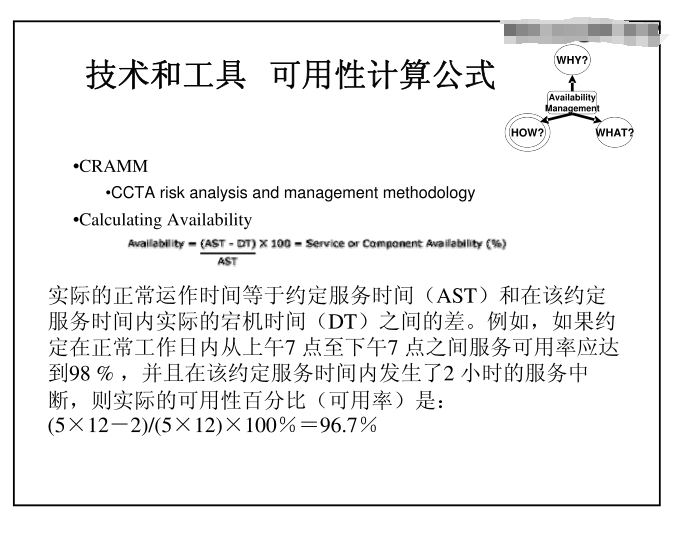

- 可用性:指一个服务、组件或配置项在特定时间段内可操作和可访问的程度。通常以百分比形式表示,如99.9%的可用性意味着一年中的不可用时间不超过8.76小时。

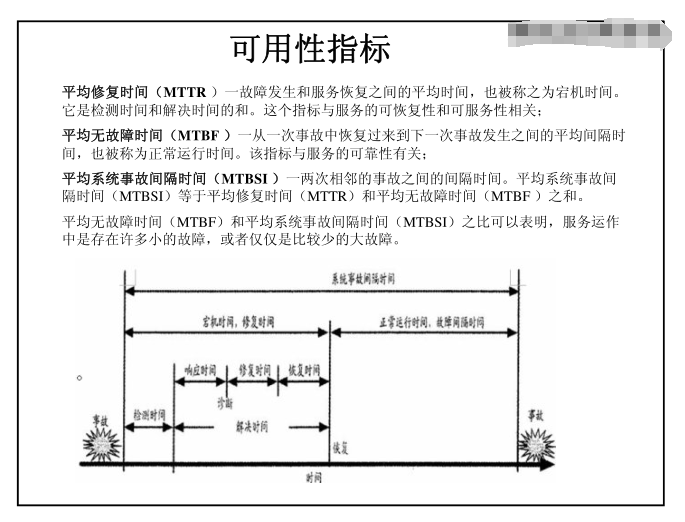

- 平均修复时间(MTTR):从故障发生到完全恢复所需的平均时间。

- 平均无故障时间(MTBF):两次故障之间的平均工作时间。

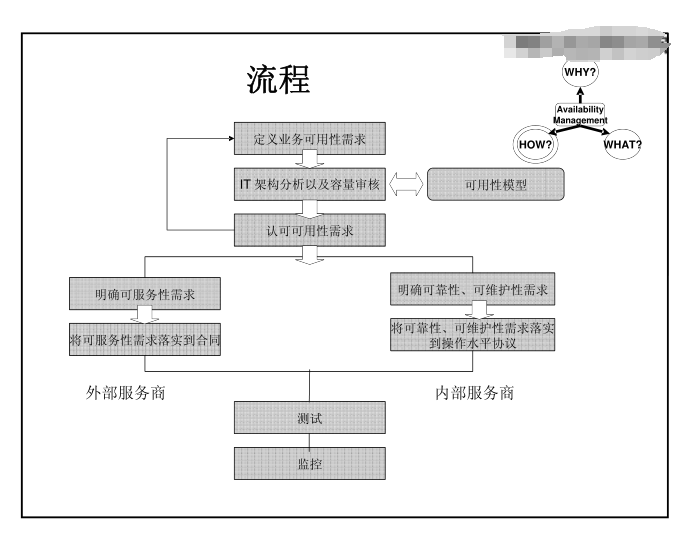

设计思路与步骤

- 需求分析

- 了解业务需求和服务的关键性,确定哪些服务需要更高的可用性标准。这包括与关键利益相关者进行沟通,明确他们的期望和要求。

- 设定可用性目标

- 根据需求分析的结果,为每个服务定义具体的可用性指标(例如,99.5%)。这些目标应反映业务需求,并考虑到成本效益平衡。

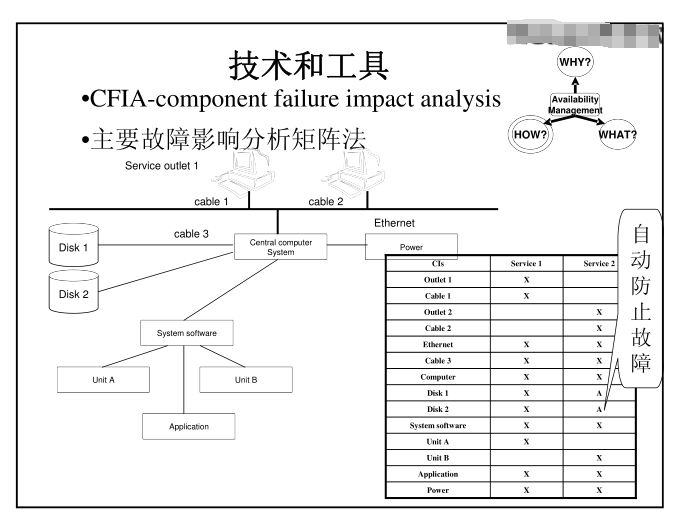

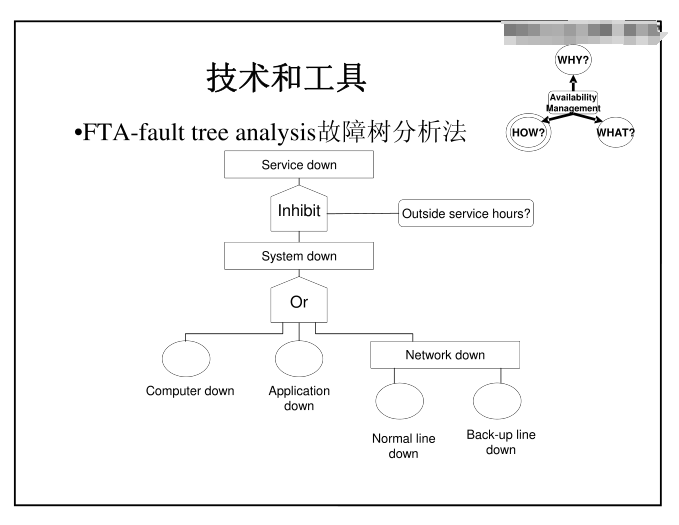

- 风险评估

- 识别可能影响服务可用性的潜在威胁和弱点。进行风险评估可以帮助确定最有可能导致服务中断的因素,并制定相应的缓解策略。

- 设计冗余和恢复机制

- 实施冗余措施,如数据备份、备用电源供应和网络路径多样化等,以增加系统的容错能力。同时,设计有效的灾难恢复计划(DRP),确保即使在严重故障情况下也能快速恢复正常运作。

- 监控与维护

- 建立实时监控系统,跟踪服务状态和性能指标,及时发现异常情况。定期执行维护任务,如软件更新、硬件检查等,以预防潜在问题的发生。

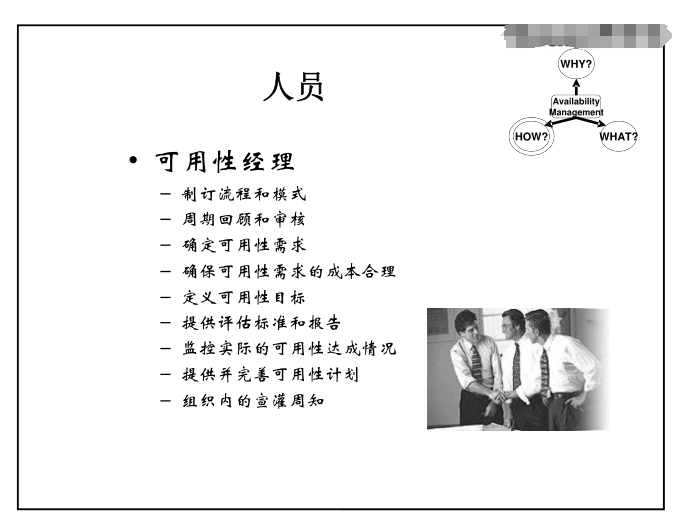

- 培训与意识提升

- 对相关人员进行培训,使其熟悉可用性管理的原则和流程。鼓励全体员工关注服务可用性,形成全员参与的良好氛围。

- 持续改进

- 定期回顾可用性管理策略的效果,基于实际表现和新的业务需求调整目标和措施。采用PDCA循环(计划-执行-检查-行动)不断优化流程。

通过遵循上述设计思路,组织可以有效地实施可用性管理,不仅能够显著降低服务中断的风险,还能提升整体IT服务质量,从而更好地支持业务目标的实现。可用性管理不仅是技术层面的问题,它还涉及到人员、流程和技术的综合协调,是一个动态且持续的过程。